【初心者必見】図面の見方(読み方)|三角法や記号など基本情報を簡単に解説

「図面」とは対象物を平面上に表現したものですが、目的別に数多い種類があります。 これから図面を扱う仕事に就職する予定がある、または興味がある方など初心者の方に、基本的な図面の読み方を解説します。

図面を読めるようになると製図の基礎も分かっていきます。

また図面を描くシステム「CAD」についても解説します!

目次

1. 図面の見方(読み方)

まずはじめに、図面は「見る」ではなく「読む」といいます。

まずはじめに、図面は「見る」ではなく「読む」といいます。

読むとは「図などを見てその意味・内容を理解する」という意味があります。

タイトルに「見方」と書いていますが、これ以降は「読み方」といいます。

図面と言っても様々な種類が存在します。例えば、「建築図面」「設備図面」「機械図面」などです。また「建築図面」の中にも 「計画図」「施工図」「承認図」など様々な種類があります。

図面は目的により描く内容が異なりますので、今回はどの図面でも共通であり基本的な読み方を解説します。

1-1. 図面の様式

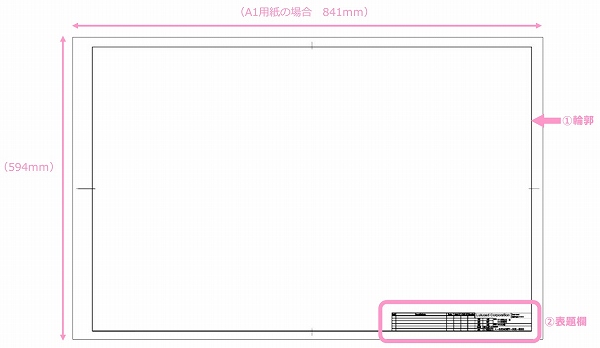

まず製図用紙サイズと図面の様式を説明します。

【製図用紙サイズ】・A0・・・841× 1189㎜

・A1・・・841× 594㎜(A0の半分)

・A2・・・594× 420㎜(A1の半分)

・A3・・・420× 297㎜(A2の半分)

・A4・・・297× 210㎜(A3の半分)

【図面の様式】

①輪郭・・・輪郭内に図面を描きます。

①輪郭・・・輪郭内に図面を描きます。

②表題欄・・・工事名称、図面名称、図面番号(図面を管理する番号)、図面縮尺、作成日付、作成担当者名、設計業務に必要な表示等などを描きます。

※企業や図面により内容は異なります。

1-2. 線分の種類

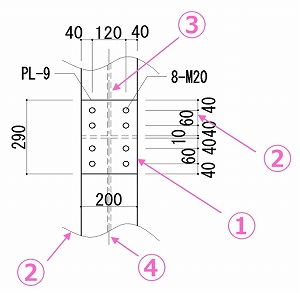

製図に用いる線には、種類ごとに用途が決まっています。

基本的に

「太い線は手前に見えるもの」

「細い線は奥に見えるもの」

「破線は対象物の見えない(かくれている)部分」

を表現しています。

①太い実線・・・対象物の見える部分の形状を表す

①太い実線・・・対象物の見える部分の形状を表す

②細い実線・・・対象物の奥に見える部分の形状や寸法線、記述・記号などを表す

③破線・・・・・対象物の見えない部分を表す

④細い一点鎖線・・・図形の中心線や通り芯を表す

※図面の種類により、線の用途も様々あります。

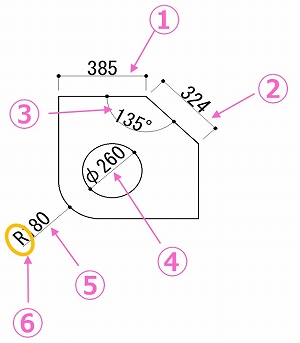

1-3. 寸法の種類

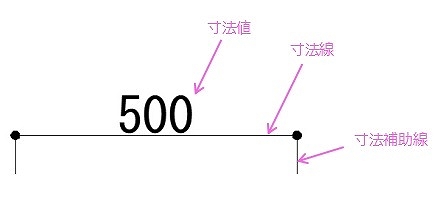

【寸法の名称】

【寸法の種類】

①長さ寸法

①長さ寸法

②平行寸法

③角度寸法

④半径寸法

⑤直径寸法

⑥寸法補助記号(寸法値の前に付け、寸法値に対して意味を持たせる記号)

| 寸法補助記号 | |

|---|---|

| Φ(ファイ・マル) D(ディー) |

直径 |

| r・R(アール) | 半径 |

| □(カク) | 正方形 |

| SΦ(エスファイ・エスマル) | 球の直径 |

| SR(エスアール) | 球の半径 |

| t(ティー) | 板の厚さ |

| C(シー) | 45°の面取り |

1-4. 図面記号

図面上には、様々な記号や表記があります。 図面の目的別で使用する記号は異なりますので、一部をご紹介します。

| 平面表示記号(建築などの平面図で建具や開口部の形状などを表す記号) | |||

|---|---|---|---|

| 方位(矢印の先が北) | 引違い戸 | ||

| 片開き戸 | 引違い窓 | ||

| 両開き窓 | 階段 | ||

| 材料構造表示記号(建築など使用材料や構造などを表す記号) | |||

| コンクリート(3本斜線) | 鉄骨(形鋼により異なる) | ||

| 地盤 | 割栗 | ||

| 鉄筋(構造用、サイズにより異なる) | |||

| 木造(構造材) | 木造(補助構造材) | ||

| 建具開閉表示記号(建築などの建具開閉表示記号などを表す記号) | |||

| 両引き |  |

両開き |  |

| 引違い |  |

片引き |  |

略語(建築図面などで材料や建具などを表す略語) |

| 地下1階 | B1F | 中2階 | MF |

| 幅/高さ/長さ | W/H・h/L・ℓ | 縮尺 | S |

| 鉄骨 | S | 鉄筋コンクリート | RC |

| 鉄骨鉄筋コンクリート | SRC | 軽量鉄骨 | LGS |

| 柱 | C | 大梁/小梁 | G/B |

| 鋼製戸 | SD | 鋼製窓 | SW | 電気、機械設備等の器材表示記号(建築設備図などで機材などを表す記号) |

| 白熱燈 天井付 | 白熱燈 壁付 | ||

| 壁付コンセント(2P15Ax2連用形) | 床コンセント(2P15Ax2) | ||

| 換気扇 | 電熱器 | ||

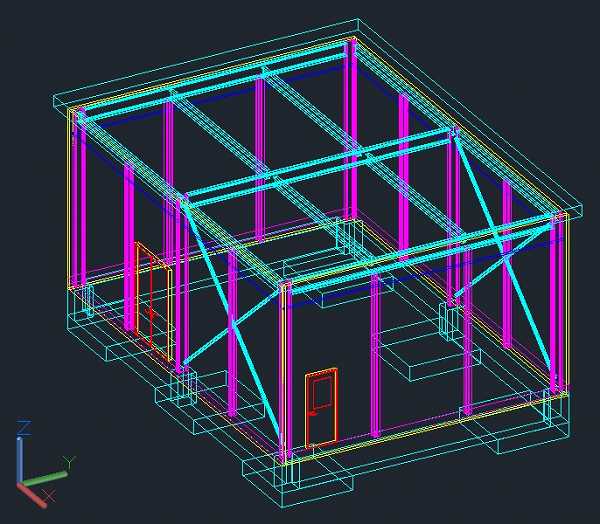

| 動力制御盤 | 電力分電盤 | 幾何公差記号<(機械図などで形状、姿勢、位置、振れに対して許容値を示すための記号) | |

| 真直度 | 平面度 | ||

| 平行度 | 直角度 | ||

※幾何公差の指定方法

長方形の枠の左から①幾何公差の種類②許容差③データム記号を記載。

長方形の枠の左から①幾何公差の種類②許容差③データム記号を記載。

データム記号とは、幾何公差をどの面またはどの線を基準とするか表す記号(形状公差には不要)。

【参考HP】

国土交通省HP「建築工事設計図書作成基準」

建築+ HP「図面記号」

1-5. 表現方法

目的や対象物の違いで図面の表現方法は異なります。

目的別では、誰が読むための図面なのかが重要になります。

例えば、役所への申請するために作成した図面と施工業者に向けて作成した図面とでは大きく異なります。

役所は建築基準法や条例に沿って適正な設計がされた建物なのかを確認できる図面が必要となります。

しかし、施工業者は工事に関する指示(細かい寸法の記載など)が正確に描かれている図面が必要となります。

例えば、指定した家具の設置位置を細かく指示した図面を描く必要があります。

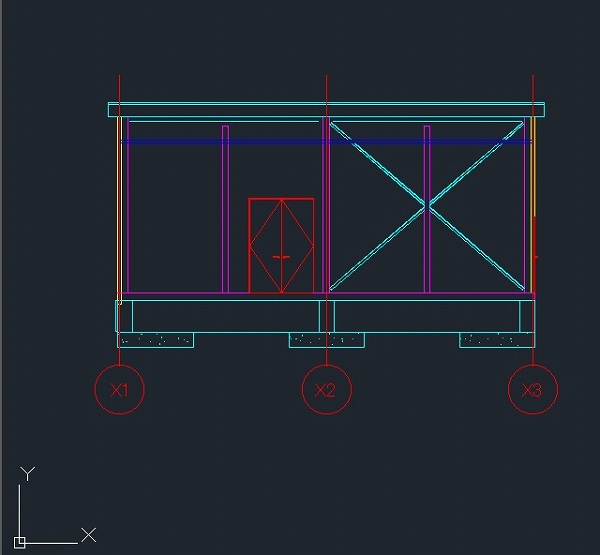

対象物の違いでは、描くモノにより「2次元」と「3次元」で表現が異なります。

一般的に、設計図面手法として「建築物」などの図面は2次元、「機械製品」などのつくるモノは3次元としています。

2次元と3次元では、描き方も異なります。3次元の代表格「機械図面」は第三角法による投影法を用いられます。

では2次元と3次元、第三角法について解説します。

1-5-1. 2次元と3次元

「2次元」と「3次元」は、聞き慣れた言葉ではないでしょうか?

現在、漫画やアニメなどを「2次元」と呼んでいるのを耳にしたことはないですか?

2次元は「縦と横」の2つ軸がある次元のことで「面」で表されます。

それに対して「3次元」とは、私たちが住んでいるのは空間のことです。

3次元は「縦と横と奥行」の3つ軸がある次元のことで「立体」で表されます。

図面は立体ではないため「2次元」図面になり、3次元の対象物は2次元で表現することになります。

3次元の対象物を2次元に表現する場合は、第三角法による投影法を使います。

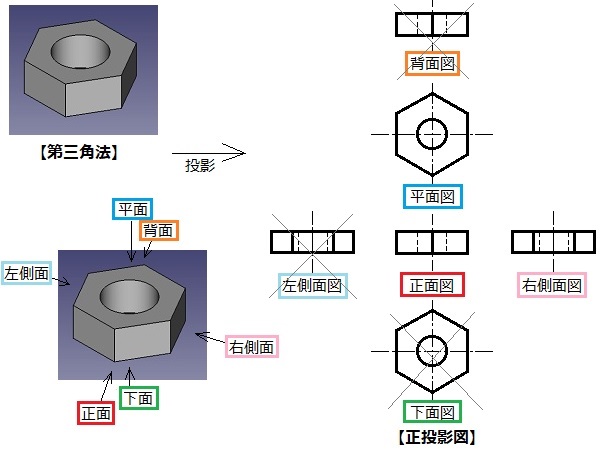

1-5-2. 第三角法

第三角法とは対象物を手前に設け(傾け)対象物の形が分かるように配置し投影する方法の一つで、

基本は正面・平面・側面の三面図で構成されます(対象物の形によって、背面・下面なども追加されます)。

投影とは光をある方向からあてた時の影で、影が映し出された面を投影面といいます。

正面図・・・形状を最もよく表している面を正面の位置へ描く

正面図・・・形状を最もよく表している面を正面の位置へ描く

平面図・・・上からの投影図

左側面図・・・左からの投影図

右側面図・・・右からの投影図

背面図・・・背面からの投影図

下面図・・・下からの投影図

※対象物が左右対称の場合は、背面図・下面図・左側面図を省略します。

【参考記事】

機械CADオペレーターになるための基礎知識や仕事内容など解説

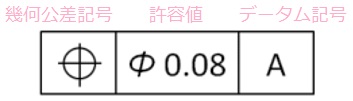

2. 図面を描くシステム「CAD」

昔は手書きで図面を描いていましたが、現在の製図の主流は「CAD」を使用します。

CAD(キャド)とは、簡単に説明すると「パソコンを用いて設計・製図ができるシステム」です。

昔は手書きで図面を描いていましたが、現在の製図の主流は「CAD」を使用します。

CAD(キャド)とは、簡単に説明すると「パソコンを用いて設計・製図ができるシステム」です。

CADの種類も対象物・目的別・2次元/3次元別など数多くの種類があります。

このCADは、製図だけでなく設計や検証も可能な種類もあり、非常に幅広い業界で使用されています。

現在「CAD」は無料版も数多くあるため、仕事だけでなくハンドメイドや広告作りなどの趣味でも多くの方に使用されているんです!

CADを使用することで、修正はもちろん作成時間が短縮できますし、 保存したデータを何回でも利用することができるため、簡単に似たような図面を作成できます。 例えば、アパレルでサイズ違いの型紙を簡単に作ることができます。

【参考記事】

【CADフリーソフトまとめ】2次元・3次元まで無料ダウンロード16種類

3. まとめ

いかかでしたか?図面に関しての基本情報を簡単に解説しましたが、実際には対象物や目的別によって、もっと細かい決まり事があるんです!

いかかでしたか?図面に関しての基本情報を簡単に解説しましたが、実際には対象物や目的別によって、もっと細かい決まり事があるんです!

一度無料CADソフトを使用して、興味のある図面を一式作成してみて下さい。作成してみると、この図面ではこれを表現したいんだ!と分かっていきますよ。

早く理解・習得したい場合は、設計の勉強するよりCADを勉強してみてはいかかがでしょうか?

CADスクールには指導者がいるため当然費用が発生しますが、卒業後の就業支援制度が整っているスクールがあります。学習、就職支援の費用が無料で提供されていることもあります。

無料の就職支援CAD講座「lulucadカレッジ」